炎症が激化しやすいPTグッチにとって湿布は必須アイテムです。さすが消炎鎮痛薬。

五十肩・四十肩は炎症が原因で肩の痛みや可動域制限を引き起こす症状です。

主症状は痛みや可動域制限を伴い仕事や生活に大きな悪影響を及ぼす症状の総称です。

治す方法を一刻も行いたいところですが、五十肩・四十肩は首の寝違えやぎっくり腰も同じく炎症反応によって悪化するタイプの疾患です。

なので、まずやるべきことは炎症反応を抑えることです。

炎症反応が優位になっている段階では五十肩・四十肩は改善のための運動やストレッチは絶対にNG。

なので、最初の一手は炎症を抑えて症状が悪化しないように湿布を効果的に使うことから。

そのためにはどこに貼るべきなのかを押さえておかなければなりません。

今回の記事では五十肩・四十肩の時にどこに貼れば効果的なのか?について説明していきます。

五十肩・四十肩は筋肉や関節の「炎症」が主症状

正式名称は【肩関節周囲炎】といい、別名、痛くて動かせなくなるので凍結肩(固まって動かないことから)とも呼ばれています。また四十肩とも呼ばれていますがどちらも同じ症状です。好発年齢が40~50歳なのでそのように呼ばれることが多いです。

どのように対処すると回復が早いかはこちらにまとめているので是非参考にしてみてください。

また、原因となる筋肉についてはこちらに細かく書いています。

炎症に関する詳細はこちらに書いていますので参考にしてみてください。

【注意】レントゲンでは原因は分かりません(炎症は写りません)

これは実際に患者さんに聞かれたことなのですが、「先生、レントゲン撮ったら原因分かる?」と。

それに対する僕の答えはこうです。

レントゲン撮っても五十肩・四十肩かどうかは分かりませんよ。

なので、受診の際は医師に相談してみて下さい(診察医の指示に従ってください)。

肩の激痛に関しては今回の五十肩・四十肩の他に腱板断裂という疾患もあります。これは素人では判別不可能。放置していても改善しません。

最悪の場合は心臓病なども隠れているので、家族性の要因に心当たりがある場合はしっかり受診して確認しましょう。

【重要】まずは主症状である炎症を湿布(消炎鎮痛)で抑えよう

五十肩・四十肩の対処法としては大きく分けて2つ。

- 安静にする(炎症を抑える・引くのを待つ)時期

- 積極的に動かしていく時期

対処1.安静にする(炎症を抑える・引くのを待つ)時期

一番大事なのがこの時期です。この炎症反応が大きくなるかならないかで予後(症状の経過)が大きく変わっていきます。

ちなみに僕は炎症反応が激化しやすいタイプなので寝違えを起こすとすぐに冷やしたり湿布を貼って安静にします。放っておくと炎症がどんどん強まって悪化の一途をたどってしまいます。

氷のう(氷)で直接冷やしたり、湿布を貼って様子を見るのがオススメ。

ちなみに僕が今までの経験上改善していく場合の流れについてまとめた記事があるので参考にしてみて下さいね。

安静をしっかり取れないと悪化したり治るまでの時間が長くなります

さらには、こじらせると【関連痛】を引き起こし他の部分にまで痛みが発生してしまう事に。いわゆるかばって他の部分が痛くなるという事。

これが五十肩・四十肩や肩こり・腰痛が中々治らない原因の一つとされています。

関連痛に関してまとめた記事はこちらから見れます。

痛み止めは使ってもいいの?

痛くて日常生活に支障をきたす場合は積極的に使っていくべきだと思いますが、下記の用途では使用しない方がいいとお伝えしています。

- 仕事で身体を動かすために服用

- 何となく常用しているから

対処2.積極的に動かしていく時期

炎症が治まって少し動かせるようになってきたらようやく運動を開始できます。それでもまだ多少は痛みが出ると思われるので少しづつ動かすことがポイント。

炎症反応さえ引けば温めてもOK。

動かせるようになってからの運動はこの時期で説明し出すととても長くなってしまうので、以下の記事(題名は肩こりとなっていますが大体必要な動きは同じなので)にまとめています。

湿布を貼るべきオススメの筋肉・関節の場所

次に実際にどこに湿布を貼ったり冷やせばより効果的に炎症を抑えられるのかについて書いていきます。

ただ、一つ問題があります。背中側なので一人でしっかり貼れる場所じゃないんですよね…。

そんな時はこちらのアイテムがオススメです。

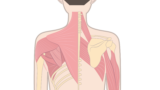

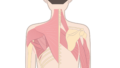

- 僧帽筋群(そうぼうきんぐん)

- 菱形筋群(りょうけいきんぐん)

- 棘下筋(きょっかきん)

僧帽筋群

僧帽筋群と書いたのは上部・中部・下部と3つのパート(繊維)に分かれているから。それくらい大きな筋肉の集まりなので、肩こりや頭痛の際に原因となっている筋肉です。

五十肩・四十肩の場合は湿布を貼るなら大体が中部が原因。逆に肩こりの場合には上部や下部に貼るのがオススメ。

部位2.菱形筋群

大・小の菱形筋があります。両方合わせて菱形筋群です。

場所は肩甲骨内側(内側縁-ないそくえん-)と背骨の間にある筋肉です。意外と押すと痛みがあるので湿布を貼った後に気持ち良くなる場所です。

位置的に肩甲骨と背骨の狭い部分に付いている筋肉なので運動する際に延ばすのが難しい部位です。

僕らは意識的に筋肉の起始停止(始まりの部分と付いている部分)を解剖学的に理解していますが、中々言葉で伝えるのが困難な部位ですね。

湿布を貼るだけなので大体の位置が分かればOKですね。

部位3.棘下筋

背中の方の肩甲骨の部分にまっすぐな骨を触知することができます(肩甲棘-けんこうきょく-)。その上に付いている筋肉が棘上筋。下に付いているのが棘下筋です。

大さっぱにいうと背中から触れる肩甲骨部分が大体棘下筋に該当するのでその辺にべたっと貼ってOK。詳しく言うなら肩甲骨下角(かかく)が肩甲骨の一番下の部分なので、肩甲棘から下角の間に貼れればベストの位置ということになります。

PTグッチオススメの湿布

薬局に数ある湿布ですが、どれがいいのかってよく分かりませんよね。

一番は整形外科を受診して処方される【モーラステープ】が薄くて貼りやすいし効果も高いので一押しなのですが、わざわざ受診してもらわなければならないというのは面倒ですよね。

そこで、PTグッチオススメの市販湿布をご紹介。

バンテリンコーワパットEX

インドメタシンは強い鎮痛作用と抗炎症作用を有する非ステロイド性抗炎症薬です。抗炎症作用が比較的強いので炎症を伴う症状には特に有効ということでオススメ。

ボルタレンEXテープ

ジクロフェナクは抗炎症・鎮痛作用が非ステロイド性抗炎症薬の中でもより強力な成分です。湿布以外にもボルタレン錠やボルタレン坐剤として医師の処方により出されています。「ボルタレン」と聞いただけで「おお~効きそう」という声が聞こえてくるかもしれませんね。

是非取り入れたいセルフメディケーション商品とは?

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)は、医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。出典:厚生労働省

以下の条件を満たす際に控除を受けられる制度です。

- 購入時のレシートを保存

- 世帯での年間購入額が1万2000円以上

- 申告を行う対象となる年(対象の医薬品を1万2000円以上購入した年)に、予防接種や健康診断の受診など健康のための一定の取組を行い、その領収書又は結果通知表を保存

- 「医療費控除」を受けていない

痛み止めはあまり使う事をオススメしません

痛み止めと言えばロキソニンですが、個人的には痛み止めを服用するのは必要最小限にしたいと思います。

その理由の最たるものは「痛みを感じなくなると絶対に無理をするから」です。以下の記事で内容について詳しく書いているので、気になったらどうぞ。

痛み止めを使い続けると重い副作用に悩まされたり薬が効きにくくなる?

僕が痛み止めを使う時のコツというか、どういう作用を期待して服用するのかはぜひ知っておいて欲しいと思います。

- 痛みの連鎖を一旦リセットする

- 痛みを感じない状態でしっかり休む

- 仕事をするために痛みを止めてはいけない

ポイント1.痛みの連鎖を一旦リセットする

ブロック注射って知っていますか?あれは物理的に神経の通り道を遮断することで痛みを感じなくするものです。

重度の痛みや神経痛などの際に使用されるものですが、経験上効かないものも多いように思います。長く痛みを感じていると精神的な病みの比率が大きくなっているために、精神的・肉体的な緊張をリセットしないと回復へ向かわないという事も多いです。

ポイント2.痛みを感じない状態でしっかり休む

上記でも書きましたが、痛みのある状態では中々リラックスして寝ることができません。

寝ていると思っても寝返りの際にいちいち痛む、痛みを気にして楽な姿勢が取れないなどの問題もあります。

ポイント3.仕事をするために痛みを止めてはいけない

これ、絶対に当てはまっている人多いと思います。

分かります、仕事に穴は開けられないってこと。

でもね、その症状を抱えたまま仕事をしても効率的にも良くないし、長期的に見るといいことなんて一つもありません。

むしろ、安静にすべきポイントで動かしてしまえば確実に悪化し、その期間は半年以上にも延びる可能性が高いです。

運動は炎症が治まってから

他の記事でもくどいくらい書いてはいるのですが、改めて説明すると【炎症】が原因の症状は炎症を抑えることから全ては始まります。

それこそ冷やしたり、湿布を貼ったり、安静にしたり。

炎症が治まってくれば自然と動かせるようになってくるので、それまで我慢が必要です。大体1か月くらい見ておけば治まっていきます(個人差もあるので注意が必要です)。

炎症が治まった後に動かす分には痛みの様子を見ながら徐々に最大可動域まで動かしても問題はありません。

PTグッチオススメのセルフケア術

多少痛みが残る場合は痛む手前の範囲で動かしていき、慣れてきたら徐々に可動域を広げていく感じが良いと思います。

続いてこちらはこわばって力が中々抜けない人に特にオススメの運動です。小さい動きと力でもできる運動なので、身体が固い、動かすと痛いという場合はこの運動から行ってみてください。

五十肩(肩関節周囲炎)で辛い思いをしているあなたへオススメのサービス

五十肩(肩関節周囲炎)は対応を誤ると悪化してしまう性質を持つ疾患です。また受診してもレントゲンしか撮らない場合は「骨は何ともないので(ここポイント!)」湿布を出しておきましょう」。

もしくは、「リハビリしましょうか」と言われるくらいですね。

ただ、リハビリをする側の意見として患者さん(つまりあなた)は治したくて来るわけなんですが、この記事を読んできてお気づきかもしれません。

安静が必要な時期の場合は無理して運動できないんです。

でも、リハビリしなきゃいけない(「安静が必要なんでリハビリできませんとは言えないんですよ…」)手前安静も取れないというジレンマがあります。

だからこそ、俯瞰した立場で今あなたに伝えたいのは「セルフケア」で対処できますよ。ってこと。

だけど、セルフケアで誤って悪化させてしまうのが五十肩・四十肩の特徴でもあります

この記事では五十肩・四十肩は安静が大事ですよ!って何度も書いてきました。

しかし、

- 具体的に安静ってどれくらいの期間必要?(個人差あり)

- 自分の状態がどうなのか知りたい

- 運動していいのか、安静がいいのかどうやって判断するの?

- 安静はどれくらい必要なの?(動かなくなったら困る)

- いつ頃から運動してもいいの?

などの悩みがあると思います。

また、セルフケアの方法を調べてやってみたけど効果がなかった、効果がないのはまだマシな方でほとんどの人が悪化の一途を辿っていることが多いです。

実際に僕が診てきたきた五十肩・四十肩の人はかなり状態の悪い人達だったので…。

状況や環境によってもできることが限られたりもするでしょう。

だから、あなたのために「あなた専用の解決策」をご用意しました。

自分でケアしたけど全然良くならない、自力では治すのに限界があると思った方のためのサービス

「五十肩・四十肩 治し方 運動」などでググると色んな情報が出てくると思います。

しかし、その中であなたに適したものがあるかどうかは正直疑わしいです。

というのも、

- 炎症がメインで安静を取るべき状態

- 動かしすぎによって悪化している状態

- どの部分が一番悪いか

などは分からないですよね?

運動も必要ですが、安静という土台が必要。こちらのサービスがあなたの救世主になってくれると確信しています。

紹介しているこのサービスはココナラで提供しております。

ご利用の場合は会員登録が必要となります。会員登録がお済みでない場合は無料会員登録はこちら。

上記よりココナラの会員登録をしてください。もし分からない場合はお問い合わせページからご質問をどうぞ。

痛くて動かせない肩の激痛、五十肩改善方法を教えます 病院に行くヒマがない人に最適なセルフメンテナンス法を伝授提供するのは個別に作成したマニュアルです

- あなたの状態を詳細に聞き取り(ヒアリングシート)

- 五十肩・四十肩の疾患の情報

- やってはいけないこと

- 安静の取り方

- 安静明けの運動方法

- 原則3日以内にお渡し

- 終了まで質問無制限(ココナラのチャットにて)

という内容でお届けします。

さらに上位版のサービスのご紹介

そして、ココナラでの僕のサービスで一番人気なのは以下のサービス。

「肩こり改善」とは書いていますが、五十肩・四十肩でも肩こりでも対応可能です(ただし、運動しても大丈夫かどうかは判断が必要なので、購入前にご相談ください)。

姿勢を見ながらライブで肩こり改善の運動を指導します ビデオチャットであなたの肩こりの原因を動作を見ながら指導リモート治療の特長

- マンツーであなたの動きのクセを確認・修正

- 姿勢や生活習慣などの聞き取りをしながら実施

- 直接コミュニケーションを取れる(質問し放題)

- 実際にあなたの動きを見て確認し、質問などを行い原因などを同定

「自分に合ってるのか」「ちょっと相談してみたい」という場合は是非お気軽にコメントください。

押し売りはしませんが、必要な場合は背中を「そっと」押して差し上げます。

まとめ

今回は五十肩・四十肩になった場合炎症反応を速やかに抑えて早めの回復を図るための湿布の張る場所について書いてきました。

運動は炎症が治まってからとは書きましたが、見極めは簡単。動かして痛ければまだ炎症反応が頑張っているという事です。

肩こりから来るものは除外できませんが痛くて動かせない場合は間違いなく炎症が原因です。冷やしたり湿布を貼ってまずは炎症を抑えてから考えましょう。

無理して悪化させないように気を付けてくださいね。

コメント